鳥井信治郎とは

鳥井信治郎(とりいしんじろう)とは、寿屋(現サントリー)創業者。日本での本格ウイスキー誕生に大きく貢献した。サントリー社の初代マスターブレンダーでもある。

鳥井信治郎の人生の軌跡

鳥井信治郎は、波乱万丈というには安易すぎるほど複雑で苦難に満ちた人生を送りました。

大阪の商人の子供として生まれ、薬種問屋である小西儀助商店にて修行後、鳥井商店として独立。赤玉ポートワインのヒットを背景に竹鶴政孝を招いて山崎蒸溜所にてウイスキー製造を開始します。

酒税や原酒の品質、経営危機、戦争など、さまざまな苦難を乗り越え本格ウイスキーをリリース。1962年に没するまで、日本ウイスキーを中心とした事業に大きく貢献しました。以下に、年代を追って詳細を説明して参ります。

出生、薬種問屋小西儀助商店での修行

鳥井信治郎は両替商の子として大阪に生まれます。父は早くに亡くし、信心深い母親に育てられました。その母親の影響で、浮浪者や乞食へのお布施や神社仏閣への寄付を死ぬまで欠かさなかったと言われています。

後に鳥井商店を継ぐ兄の喜蔵はおとなしい子で、対する鳥井信治郎は大変ヤンチャであったと言われており、好対照の兄弟であったようです。ただしヤンチャであっても頭は大変に良く、飛び級で進学しています。

商人として成長するため、10代の半ばにして薬種問屋である小西儀助商店で働き始めます。当時の薬種問屋は、一般的な薬だけでなく、当時はハイカラであった舶来の薬も扱っており、その中にワインやウイスキーがありました。鳥井信治郎は、そこで洋酒に関する興味や知識を得たのだと思われます。

鳥井商店として独立。寿屋として赤玉ポートワインの販売。

小西儀助商店その他の店での奉公を経て独立した鳥井信治郎は、1907年に赤玉ポートワイン(現在の赤玉スイートワイン)を売出します。これが大ヒット。各種広告や泥臭い売り込みによって、一気に販路を拡大します。

ちなみに赤玉ポートワインは製造をアルコール製造会社に委託しており、その中の一つに竹鶴政孝を擁する摂津酒造がありました。

当時、殺菌処理が徹底されていなかった競合製品が瓶内発酵によって爆発する事故を起こしていたとき、竹鶴政孝が調合した赤玉ポートワインはいっさい爆発せず、「今度入ってきた技師は良い腕やな」と竹鶴を評価する言を残したと言われています。竹鶴政孝がウイスキー製造を学ぶための洋行の際、神戸港まで見送りにいったそうです。

日本初のウイスキー蒸溜所、山崎蒸溜所の建設

1923年、赤玉ポートワインの好調な販売で、寿屋の経営は上向いていました。ここで鳥井信治郎は、本格ウイスキー製造に乗り出します。

イミテーションウイスキーであるヘルメスウイスキーを擁していたものの、とてもコクがあるとはいえず、やはりイミテーションはイミテーション。

洋酒の王様であるウイスキー製造をもって、「洋酒の寿屋」として盤石の地位を築きたい、という思いがあったことでしょう。

そこで1923年、スコットランドのムーア博士を招いて国産ウイスキーを製造する計画をたてます。ところが英国からは、「日本に適任が居る」という返事が来ました。それが竹鶴政孝だったのです。

当時、経営が下むいていた摂津酒造はとてもウイスキー蒸溜所が作れるような経済状態ではなく、それゆえ竹鶴政孝は会社を辞し、桃山中学にて化学教師の職についていました。

この竹鶴政孝を、ボーア博士を雇うための予算であった年額4000円という破格の高給で雇い入れます。これは当時の総理大臣の給料よりも高かったかも知れません。

ともかく、竹鶴政孝の血の滲むような働きによって、なんとか山崎蒸溜所が完成します。立地にあたっては、スコットランドに近い環境である北海道で行うべしとする竹鶴と、一大消費地である大阪市内に近く作って輸送費を抑えつつ、かつ観光に行きやすい場所であるべしとする鳥井信治郎は意見が別れましたが、最終的には竹鶴が折れて、山崎が選ばれることになりました。

天王山系の豊かな伏流水と、貯蔵に適した湿度がたっぷりとある山崎は、じっさいウイスキー製造に適した場所でした。また後にわかったことですが、近所に果樹園などがないため、ミクロフローラといわれる大気中の菌の構成も非常にウイスキー貯蔵に適しているそうです。

初の国産本格ウイスキー、白札サントリーの販売

1923年の山崎蒸溜所の開設から7年経って、初の国産ウイスキー「白札サントリー」が発売されます。サンは、赤玉ポートワインの赤玉=太陽(SUN)にかけて名付けられました。

ウイスキーの販売にあたっては、税の問題がありました。当時の酒税は、日本酒を前提とした造石税。つまり、作った時点で税を取るものでした。一方で、ウイスキーというものは、蒸溜した後に樽貯蔵しなければなりません。この樽貯蔵という工程を経て、ウイスキーは年間2%も蒸発します。また、経営の投資回収の期間という観点でも、売りに出していない状態のウイスキーのために課税されるようでは堪ったものではありません。

鳥井信治郎は、政財界とのコネを最大限生かし、造石税から、スコットランド同様の庫出税に税制が改められました。これは、庫を出して瓶詰めするさいに税が発生するというものです。実際、ウイスキーを輸入に頼っていた日本にとって、本格ウイスキーを国内で作れるというものは国家経済的にもインパクトが大きいという目算もあったのでしょう。

こうした政治攻略まであって生まれた国産ウイスキーですが、この時のウイスキーは決して高品質といえるものではなかったようです。第一に、酵母が違いました。一般的には、ウイスキーにはウイスキー用の酵母が使われなければなりませんが、当時の仕込みにはビール用の酵母が使われていました。また、ピートの焚き具合も適切な度合いがわからず、焦がすほどに麦芽を乾燥させてしまったと言われています。

さらに、麦芽の糖化、発酵工程でも、アルコール度数が思うように上がっておらず、バクテリアを含んだウォッシュになっていたとも言われています。

そして最大の欠点は、貯蔵年数の浅さでしょう。一般的には、たとえ熟成年数の記載のないノンエイジ銘柄であっても、味わいのバランスを整えるためにそれなりの熟成年数、たとえば10年熟成の原酒をブレンドするものですが、今回のブレンドに用いられたのはどんなに長くても数年程度。現代からすれば、もとよりハンデのある商品といえます。

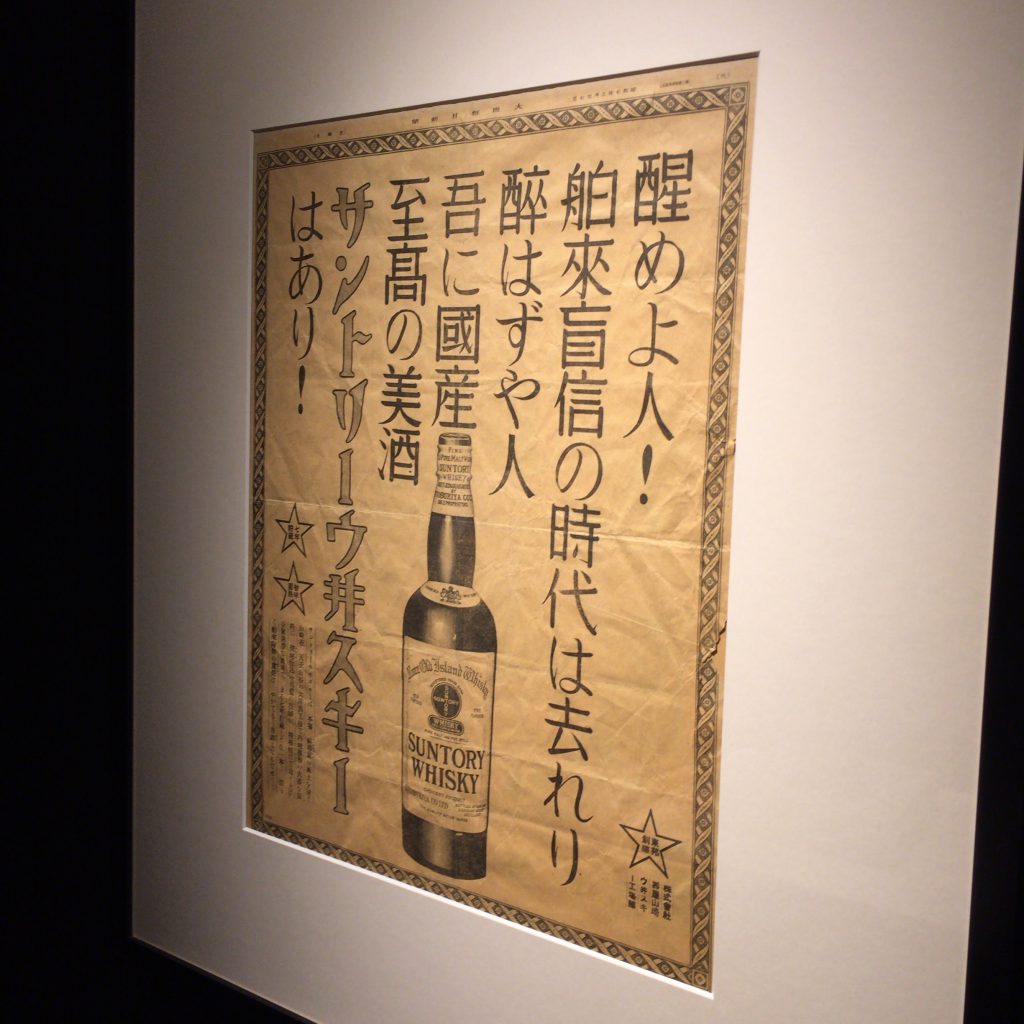

こうした品質面の問題もあって、なかなか白札サントリーの売れ筋は芳しくありません。廉価版の赤札サントリーの販売によってもうまくいきませんでした。鳥井信治郎は地道な販売戦略、華々しい販売戦略を取り、なんとかウイスキー販売を軌道に乗せようとします。(詳細は下部エピソードの項をご参照)

オラガビールの製造と退却

鳥井信治郎の寿屋にとって、ウイスキー部門は期待の星である以上に、お荷物になっていました。ウイスキー製造はその特性上、10年先の需要を見越して、原酒の仕込みを続けていかねばなりません。しかし、全く数が売れない。こうなると役員も黙っておらず、ウイスキー部門に対する風当たりが強くなってきていました。

そこで、仕込みと販売の回転率が早く、うまくいけば早期にキャッシュを回収できるビール業界への参入を決定します。横浜の工場を買い取り、そこの工場長に当てたのは、なんと山崎蒸溜所の工場長であった竹鶴政孝でした。つまり兼任です。

鳥井信治郎のこの決断には、様々な思惑が絡んでいたと言われています。

ひとつは、上述の通り経営を改善すること。ウイスキーが販売できないこともあって、かなりの苦境に立たされていました。(ビール工場建設は、白札サントリー発売前の状態でした。)

ひとつは、ウイスキー製造を竹鶴に依存する体制を見直すこと。既に、鳥井信治郎の長男である鳥井吉太郎は竹鶴の下で修行を重ね、ともにスコットランドでの研修旅行も行っており、ウイスキー製造の技術はかなりのレベルに達していました。横浜に竹鶴を留めることで、鳥井一家による経営を盤石にする意図があったのでしょう。

苦難の時代

オラガビールも売れず、トリスカレー、トリス胡椒、トリス紅茶などを売り出します。合成清酒「千代田」、濃縮リンゴジュース「コーリン」を売り出すも、いずれも芳しくありません。ある程度の熟成年数が経って作られた「サントリーウイスキー12特角」「サントリーオールド」もありましたが、こちらもあまり売れ行きは良くありませんでした。

この時期、鳥井信治郎の妻のクニ、そして後継者として目をかけていた長男の吉太郎が伝染病のため命を落とします。

軍需と戦争の時代

1941年、太平洋戦争が始まります。山崎工場は、燃料として必要なアルコール製造のためにフル稼働を行います。また、英国の文化を脈々と受け継ぐ海軍はスコッチの味を知っており、十分に熟成年数が重ねられていたサントリーウイスキーが重用されました。

戦争が厳しい中も、大麦の配給は途切れず、延々と山崎蒸溜所での仕込みが続けられました。軍が原酒の仕込みのために兵員を配置するといった有様であったそうです。

ともかく、軍需のおかげで寿屋の経済は上向きました。大阪にかまえていた本社も工場も焼け野原になりますが、山崎工場は残っていました。これらの仕込みが、戦後の大躍進を支えるのです。

戦争が終わると

戦争を終えると、鳥井信治郎は機先を制します。GHQの司令部に乗り込み、営業を始めたのです。

この時期のサントリーウイスキーは品質は立派なもので、バーボンを飲み慣れていたアメリカの将校らは、スコットランドの系列を引く奥深い香りと味わいの本格ウイスキーを飲み、大変驚いたと言われています。

この時の鳥井信治郎の動きがなければ、軍の指定工場だった山崎工場は、接収されていたかも知れません。

この後にも、激しいインフレによって、売値よりも原料費が高くつくという悲惨な経営状況や、価格統制によってまともなウイスキーを作るだけ損になってしまう状態になることで、苦しい経営を迫られました。

1952年、講和条約による主権回復で日本経済は活気づき、トリスバーの登場によってサントリーは盤石の経営状態を獲得します。この裏には、サントリー宣伝部の伝説、開高健、山口瞳、柳原良平らの活躍もありました。

そして1960年、鳥井信治郎の最後のブレンドになる、高級ウイスキー「サントリーローヤル」を生み出し、その二年後に逝去しました。

母の影響で幼年から信心深かった鳥井信治郎は、人生最後のブレンドのボトルデザインを、山崎蒸溜所に隣接する椎尾神社の鳥居をモチーフにしました。

エピソード

- 可処分所得の多い男の相手をする芸者は、酒のマーケティングをする際に重要な要素であった。当時、月のものを赤玉と言い習わしてくれ、といい、「鳥井の赤玉」として北から南まで芸者連中で話題になった。実際に赤玉ポートワインを飲んで気に入った芸者は、それを客に出すこともしばしばであった。

- 鳥井信治郎は芸者の店に白札サントリーを持ち込み、あえてボトル半分を残して帰り、店員らに味を知ってもらう努力をしていた。